広報誌あゆみ 2015年8月

バリー・ケンズ 神父

49年前に私は九州天草諸島の崎津の教会にいました。教会は海のそばにたっていて、雲仙天草国立公園の中にありましたから、とても素晴しい景色でした。また、崎津の波止場ではあこや貝がたくさんとれました。たくさんとれたあこや貝のなかにひとつのあこや貝がいました。その貝は、非常に賢い貝で人間のことばを聞くことができたり、話をしたりする事ができました。私は散歩しながら、よく夕方教会のそばの波止場にでかけていき、その賢い貝とはなしをしました。この賢い貝の名前は次郎です。

皆さん この貝の食べ物の食べ方をご存じですか。潮がみちてきた時、その大きな口をあけて海の中のプランクトンという餌を食べます。

ある日、私の友達 次郎貝は、いつものようにプランクトンを食べようとした時、一粒の砂を食べてしまいました。その時賢い次郎貝は、一粒の砂が口の中に入ったので気持が悪くいやな感じがしました。皆さん、私達人間もそのような経験があるでしょう。ピクニックにいった時、いざ お弁当を食べようとしたら、突然風がふいてサンドイッチやおにぎりの上に砂が落ちたのを知らないで食べてしまったときの感じと同じです。

私の親しい賢い貝は次のようにはしませんでした。「力をだして一生懸命このいやなことをはらいのけるように頑張りましょう」と決心することも、また、「どうしてこのようなことが私だけに起こったのか。他の貝にもこのようなことが起こらないのは不公平だ。どこの砂が僕を選んだのか」と不平を言うこともしませんでした。この私の友達 次郎貝は、その不平の代わりに苦しいこと、いやなことを受け入れました。そのいやな砂を自分の体から白い息をはいて包み込み、立派な美しく、光り輝く真珠を作りました。日本の諺にある「艱難辛苦汝(かんなんしんくなんじ)を玉(たま)にす」という言葉の意味のようでした。私の友達次郎貝は、苦しみを喜んで堪え忍んで立派な光り輝く真珠を作りました。皆さんと一緒に堪え忍ぶことについて少し考えてみましょう。

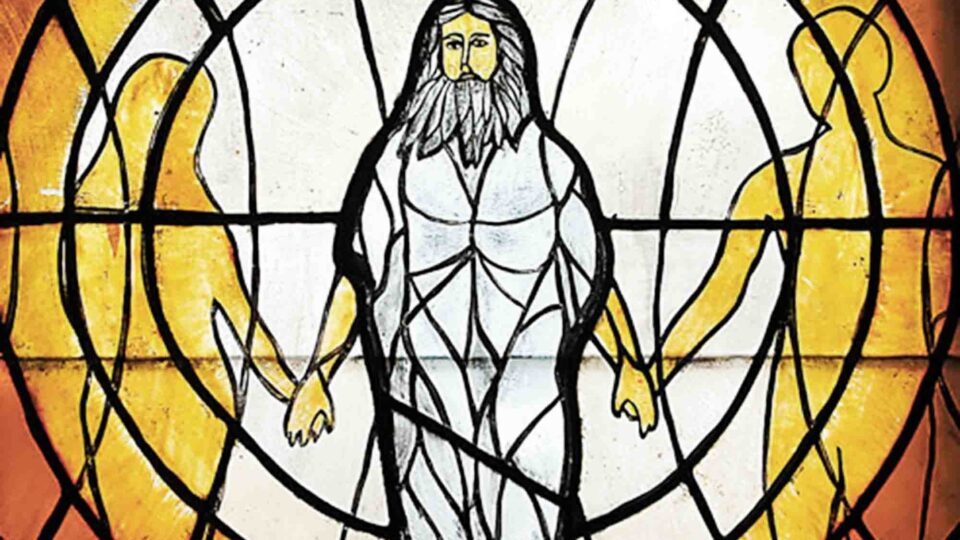

聖書の中に「堪え忍ぶものは救われる」と書いてあります。私は我慢、頑張って、辛抱という言葉は好きではありません。何故かというと自分の力だけを信じすぎ、自分の勇気が中心になり過ぎているからです。聖書に書かれている「堪「え忍ぶ」ことは特別な深い意味があります。何時でも希望に満ちて堪え忍ぶことをかたっています。何時もイエスとともに堪え忍んで、他人のために捧げましょうという意味があります。ですから堪え忍ぶは希望に満ちた言葉です。

初代教会の教父達は聖書のなかで、たとえ話をもって堪え忍ぶことについて説明しています。

それは、冬の寒く雪深い土の中での、水仙、クロッカス、サフランの球根の姿を堪え忍ぶ信者のシンボルとしています。というのは、ずっと冬の間雪の下の土の中で春を待ちながら希望を持って、堪え忍んでいるからです。ちょっとだけ暖かくなった春のはじめに土の中から頭を出し、暖かい日が続くとさらに頭を沢山だして、そして最後に綺麗な花を咲かせます。そのため緑の色は教会の典礼の中で希望の色です。また別の植物ですが、砂漠のサボテンは水の一滴もないところで、綺麗な花を咲かせます。それは一日の時もあれば、わずかの時間の時もあります。わずかの時間であってもこのサボテンの花は生きる希望をあらわしています。

イエス様は私達の希望の源です。信者は暗い苦しみにであっても、イエス様は何時もともに私たちのそばにおられます。このイエス様は私達と同じように悩み苦しみを経験されましたから、私達の日々の人生の希望の源になります。希望は私達信者の光です。私達信者はその光をもっています。この光を多くの人々に分け与えることができるように努力いたしましょう。